カリント日記

バックナンバー

2011年10月1日(土) 体育祭前日

明日は小学校校区の市民体育祭。

校区と言うのはその小学校へ通う子どもたちが住む地域のことであり、「○○小学校校区」と言えば、その校区内に住んでいる子どもが行く公立小学校は「○○小学校」と言うことになる。

私たちの校区には八つの自治会があり、その自治会が合同で開催するのが「市民校区体育祭」である。

今日は八つの自治会がそれぞれに決められた場所に、テントを設営したり、机やイス、参加賞などの備品を運び込んだりして、それぞれに明日に備えて準備をする。

それに先立って「校区体育祭役員」として各地区から選ばれた数名の担当者が、ロープを張ったり、駐輪場を確保したりするため、かなり多くの人が準備に携わっている。

で、私は別に何かの役員と言うことでもないのだが、こういうときには必ず声がかかるし、最初から頭数に入っているので、別に言われるまでもなく、進んで手伝いをする。

お昼には自治会館へ行き、机やイス、テントの搬出を行い、それが終わるとそのまま学校へ行って、ロープを張ったり、杭を打ったりする。

杭打ちのときにハンマーを持って歩いていると、それを見た教頭先生が声をかけてきた。

「おお。会長、自らハンマーを持って杭打ちですか!」

私の姿を見て驚いたようだが、確かに、この校区体育祭でも私は「来賓」扱いなので、普通ならハンマーを持って歩くことはないだろう。

「ええ。人使いが荒いんですよ」

そう答えると教頭先生もテントの資材を運びながら笑っていた。

お互いによく動く。

明日は天候にも恵まれそうだ。

2011年10月2日(日) 校区体育祭

過去の運動会の日記を見て、自分の自治会の成績がどんな状況だったのかを確認した。

2005年 成績については記載なし。

2006年 大縄跳びで連続とび記録23回で優勝。総合3位。

2007年 女子リレー優勝。

2008年 綱引きで連勝中の優勝候補を破るも午後から雨天で中止。

2009年 女子リレー2連覇。総合2位。

2010年 学校工事のため中止。

なかなかよい感じで上向いているように思う。

そして今年2011年。

初めて来賓席でスタート。

いつもは選手として入場行進するのだが、今年は紹介するので来賓席にいてほしいと自治会長に頼まれていたので、来賓席で入場行進を見ていた。

昨年は工事があったので中止となったためか、どの地区も気合が入っているように思う。

開会式に引き続きラジオ体操が始まり、私も自分の地区のテントに戻った。

そしていよいよ競技が始まった。

最初の得点競技は玉いれ。

得点競技とはいえ、参加資格が65歳以上と言うこともあって、おしとやかな盛り上がりである。

けれどそれ以外の得点競技ではかなり盛り上がった。

綱引きでは準決勝で常勝の最強チームとぶつかり、惜しくも敗退したが、それでも3位を獲得。

大縄跳びは数年来の回し役コンビがすっかり板につき、記録は48回でダントツの1位。

ほかの地区には若い連中もいたが、不真面目な連中を参加させたのが裏目に出たようだ。

ダラダラと飛ぶ男子中学生を連れてくるぐらいなら、まじめに飛ぶ女子小学生のほうがよっぽど戦力になる。

リレーは男女とも練習をしていなかったため3連覇ならず。

やはりバトン受け渡しを低学年に教えることは重要だ。

ムカデ競争では1番走者の子どもたちが見事に息のあった走りを見せてくれて、これまたダントツの1位。

子ども会で長年一緒に活動してきたことが功を奏したか。

それ以外の得点競技でも好成績を重ね気がつけば、最終種目を残してトップにいた。

そして最後の競技。

これで2位が好成績を収め、私の地区が不本意な記録でない限り、優勝できるはずだ。

ところが。

ほかの地区がどんどんゴールするのに、われわれの地区がゴールできず、何とかゴールをしたときは下から数えたほうが早い順位だった。

結果はどうなるのかとどきどきしていたとき、大会本部席から役員が来て「○○(私の地区)さん、優勝なので、誰かトロフィーを受け取る人を決めておいてください」と、盛り上がりも何もなくあっさり伝言していった。

確かにトロフィーを受け取る人も大事だけど、「総合1位は・・・○○地区!!おめでとう!!」みたいな盛り上がりがほしかった。

あっさり「優勝ですので」って。

まあ、それでも閉会式で「優勝は○○地区です」と言われたときは、参加者も飛び上がって喜んだ。

トロフィーは「受け取りに行きたい!!」というので次女が行くことになった。

夜の反省会では自治会長もとてもうれしそうにトロフィーを眺め、みんなにお礼を言っていた。

それもそのはず、23年ぶりの優勝だったのだ。

2011年10月3日(月) YMOを見ながら

私がシンセサイザーを始めたきっかけは、もちろんYMO(YellowMagicOrchestra)の影響だ。

しかし、残念ながらYMOはずいぶん前に「散開」し、今は時々思い出したように再結成するけれど、イベントなどに向けての一時的な再結成なので、全国ツアーなどはなく、だから私の住む近畿にはやってこない。

そのため、いつの間にかそのコンサートも終了しており、後になって寂しい思いをしている。

そんな貴重なYMOの海外公演が今年の6月に開催され、そのときの模様が、10月2日の日曜日にWOWOWで無料放送されると知った。

けれど、当日私は校区体育祭の反省会に出席しなければならなかったので、DVDレコーダーとHDDレコーダーの両方で録画することにした。

反省会も終盤になり放送時間が近づくと、録画をしているにもかかわらず、早く自宅に戻って放送が見たくなり、反省会の途中で心は既に自宅のテレビの前にあった。

自宅に戻り、早速テレビをつけると三人が映し出される。

画面左手にはキーボードに囲まれた「教授」(坂本龍一氏)、真ん中のドラムセットの向こうには「ユキヒロさん」(高橋幸弘氏)、そして画面右手にはリーダーでベースを操る「細野さん」(細野晴臣氏)。

その三人の後ろにはサポートメンバーもいて、いかにもコンサート、である。

まさに「かっこいい」の一言だ。

そして教授の引いているシンセサイザーを見た。

往年の名機「Prophet-5」と並んでメインで使用しているのは、なんと私のシンセとまったく同じ「YAMAHA Motif XF7」だった。

憧れ続けたYMOと同じシンセをようやく手に入れたのか、と感激もひとしおだ。

その後、録画されたものを見ながら私もシンセを演奏し、おいしいお酒もたっぷり飲んだ。

2011年10月4日(火) 秋の気配

朝起きると、掛け布団に包まって寝ていたことに気がついた。

つい先日まで、掛け布団もいらず、ともすればエアコンをつけたくなる気持ちを抑え、暑さをこらえながらなんとか眠っていたというのに、ここ数日で一気に気温が下がったようだ。

そういえば先日の校区体育祭の準備のときも、お手伝いのお母さんたちの多くが、長袖のジャンパーを着ており、「寒くなりましたよねぇ」などと会話の中でしきりに言っていた。

私は相変わらず、普段は半そでのシャツに半ズボンを穿いているが、世間では確実に衣替えの季節のようだ。

そういえば、今日、出かけた客先の近くの田んぼを見たところ、稲の穂が色づき始めていた。

秋は既に来たようだ。

2011年10月5日(水) 久しぶりに仕事の話

あまり最近は愚痴ることもなく、心も体も安泰で、平穏無事に過ごしているため、仕事の話を日記に書くのは久しぶりのこと。

サポート窓口も閉まった定時を過ぎたころのこと。

いつものユーザからいつものようにメールが届いた。

「仮想環境のゲストOSでCPUをシングルからマルチに変更したいが、どのような設定変更作業が必要か」

以前、Windows2000Serverのときにも同じような質問があったが、今度はWindowsServer2003で実施したいらしい。

こういうときに役立つのがサポート窓口なのだが、既に時間は過ぎている。

仕方がないので、回答は明日にしてもらおうと、その旨メールで返信をし、そろそろ私も帰り支度を、と思ったころ、さらにメールがやってきた。

「本日中に対応したいのでよろしくお願いします」

何を無茶な。

私が入社したころの企業のコンピュータと言えば「汎用機」の全盛時代。

汎用機はOSのソフトウエアもすべてひとつのメーカーが作っていたので、メーカーがすべての製品の障害や質問対応の窓口だった。

汎用機はいつでも正しく動くことが至上の命題であったので、365日24時間いかなるときもメーカーは対応した。

そのため私も深夜に呼び起こされてユーザ先に駆けつけたときもある。

しかし、いまやほとんどのシステムはオープンな環境。

OSの選択、ソフトウエアの組み合わせ、そのようなものに制限はなく、利用者は好き勝手なものを取捨選択して利用できる。

いろんなメーカーのいろんな製品のよいところだけを組み合わせることでより安価にシステムを構築することが可能だ。

しかし、その反面、ひとつのメーカーだけが24時間体制でサポートすればよいと言うものではなくなった。

逆に、そのようなサポートが可能なのは平日の昼間だけとなり、従来の汎用機のような緻密なサポートを享受したければそれなりの対価を支払う必要がある。

けれどその対価は決して安いものではないので、ミッションクリティカルなシステムでなければ、ほとんどそのようなサポートを締結することもない。

今回もまた、平日サポートのシステムだった。

けれどユーザの要求は定時を過ぎた「本日中」。

当然、対応するのは私と言うことになる。

「何を無茶な」そう思うのも仕方のない話だ。

Webサイトを探し回ってようやく回答を得て、ユーザに知らせる。

ユーザ先でもその手順でテストをしたところ問題ないことがわかり、夜遅くに本番環境で同じ手順で作業をするらしい。

「申し訳ないですが、作業完了までサポートをお願いします」

用事があるので一旦帰宅したが、いつでもユーザに駆けつけられるよう、車の中で待機したまま、電話で作業状況を何度か確認していたら、21時過ぎになって、「先ほど無事に完了しました」との報告を受けた。

目の前にあったファストフード店に入ってコーヒーを飲み、ふーっとため息をつく。

ゆらゆら揺れるカップの中を見つめていると、両肩から力が抜けていくのがわかった。

2011年10月6日(木) なかなかできない

校区体育祭は過ぎたが、まだまだやることはたくさんある。

小学校の秋祭りの準備や研究発表の準備以外にも、毎月の自治会、子ども会、PTAのそれぞれの会議の準備をしなければならないし、パソコンのセットアップ、シンセサイザーでの曲作り、日記のアップロードも早くしたい。

仕事のときのように優先順位をつけて順序良く消化していけば問題ないのだろうが、仕事のときのテンションのまま、自宅でその優先順位付けをするというのは難しい。

自宅に入ってかばんを下ろし、部屋に入って子どもと会話をしながら、買ってきたビールを飲んでしまうと、そこから先は一気に、ダラダラモードになってしまうのだ。

どうしても今日中にやらなければならない会議の資料作成などはなんとか仕上げてしまうものの、そうでないものは後回しになる。

そうやって後回しになったものがどんどん山積みになっていく。

後で自分が苦しいことになると言うのはわかっているはずなのだが、どうにもエンジンがかからない。

今度の連休には何とかしてしまいたい。

2011年10月7日(金) 楽しい会議の方法は

久しぶりに子どもによる子ども会会議を開催した。

何回か会議を重ねると、面白いことに子どものほうから「今度の子どもの会議いつするのぉー。早くしよー」と急かすようになる。

大人とは大違いだ。

大人の会議は決して会議を楽しむと言う雰囲気ではないが、子どもたちは楽しむと言う雰囲気に満ち満ちている。

大人たちは既に決められた作業を誰がどのように対応するかを話し合うだけで「こんなことをしよう」と言う話にはならない。

子どもたちは逆に「こんなことをしよう」という意見がどんどん出る。

大人は子ども会の活動を「いかに楽して」と考えているのに対し、子どもは「いかに楽しんで」と考えている。

子どもたちの意見は必ずしも現実的なものではないにしろ、自分たちで楽しみながら活動することを知っているのに対し、大人はただ「義務感」だけで活動をしている。

「これが班長としての役目だから」そう思って活動している人が大半だ。

子ども会の活動をする中では、子どもたちだって、いろいろと「やらなければいけないこと」つまり「義務」がある。

けれどそれを「楽しんで」やっていくことを知っている。

大人だって、できないことはない。

やり方がわからないなら、子どもに聞けばいい。

2011年10月8日(土) 公園掃除

久しぶりの公園掃除。

公園掃除は子ども会がやることになっており、班ごとの輪番制となっている。

自分の班の当番月に公園掃除をできなかった人は別のときに参加してもいい。

とにかく、みんな同じ回数だけ担当するようになっている。

公園掃除は土曜日に行われるが、毎月いつやるかは班長さんが中心となって日程を調整するし、夏場は月に二回以上実施することもあるので、班長会議のときにならないとに付けが確定しない。

そんなこともあって、私のスケジュールと公園掃除の日程がかみ合わず、ここのところ参加できずじまいであった。

9時に公園に行くと既に何人かは、軍手をはめてスコップを持ち、先に掃除を始めていた。

子どもたちも楽しそうに手伝っている。

大人から見れば「邪魔をしている」だけかもしれないが、休日の朝から公園に来て草むしりをするという親の姿勢を見せることができるのだから、「邪魔になるから留守番を指定なさい」というよりよっぽどいいと思う。

私も挨拶だけをして、用意されたスコップを手に取り、公園に生えている雑草を取り除き始めた。

「芝生らしきもの」は伸び放題に伸びており、剪定をしないと見苦しいのだが、あいにくそのような道具はそろっておらず、抜くならすべて根こそぎにしなければならなかったため、伸びきって枯れたものだけをスコップで切り取る程度にした。

40分ほど経過して「それではそろそろ終わりにしましょうか」と誰かが声をかけたので、私もスコップをバケツに入れた。

班長さんがみんなにジュース代を配り始めた。

一人のお母さんが私に「会長、今日は人数が少ないから、わざわざ参加してくれたんですか?」といったので「いえ、たまたま都合がついたので」と答えた。

「そうですか。ありがとうございます。じゃ、会長もジュース代を・・」と言われたが丁重にお断りして帰宅した。

自宅でビールを飲んだほうがおいしいからだ。

2011年10月9日(日) つながらない理由

8日土曜日の夕方ごろから自宅のすべてのパソコンがインターネットにつながらなくなってしまった。

状況を確認すると、無線ルータは問題ないことがわかり、CTUからプロバイダまでが怪しいように思われた。

早速、CTUに記載されているサポートセンターへ電話したが、既にサポート時間外というむなしい音声ガイドが流れた。

今日、午前中のうちにサポートセンターへ連絡したら、「こちらからリモートで回線の状況を確認し、改めてお電話します」という。

5分後に電話がかかってきて、「プロバイダの認証でエラーになっているようです」という。

なぜだ?

昨日の朝は問題なく使えていたのに、突然の認証エラー?

続けてオペレータが「念のため、そちらからCTUへログインして状況を確認してください」というので、私は携帯電話片手にオペレーターにリモート操作されながら、CTUにログインし、状況を確認した。

確かに、プロバイダを経由しないCTUテスト用のネットワークには接続できるのに、プロバイダの認証でエラーになるようだ。

そこで、今度はプロバイダに電話した。

でも、休日は窓口が閉まっていた。

しばし考える。

はて?

いきなり、プロバイダに接続できないとな?

うむ?

おや?

もしかして?

少し気になることがあって嫁さんに電話した。

「もしかしてプロバイダへの振込みとか、引き落としとかで、入金されてないってことはない?」

そして嫁さんからの返事。

「そういえば、毎月送られてくる振込用紙、今月見てないような気がする・・・」

たぶんそれだ。

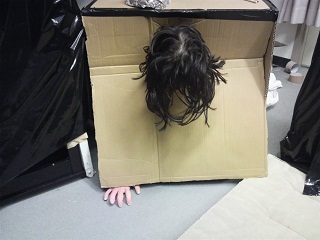

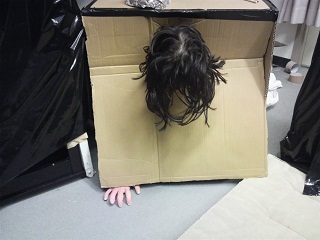

2011年10月10日(月) お面

毎年恒例の小学校の秋祭りではお化け屋敷を作っている。

お化け屋敷といっても、段ボール箱で迷路を作り、部屋を真っ暗にする程度で、肝心のお化けなどの小道具はとても少ない。

友達から譲り受けた美容師の練習用マネキンがたくさんあったのでそれに蛍光塗料を塗り、ブラックライトを当てると、子どもには十分効果のある小道具となっていたが、それもすでにマンネリ化しており、新しいものを作りたいと思っていた。

そこで今回、新たに「張子のお面」を作ることにした。

もしうまくできるようなら、子どもたちにも作らせてみたい。

とりあえずホームセンターへ行って、習字練習用の半紙と、でんぷん糊、それと刷毛を買ってきた。

自宅の台所から適当な大きさのお面作成の土台となるボールと、糊を溶かして入れるどんぶりを拝借してきた。

まずは、ボールをひっくり返して水を塗り、半紙を貼り付ける。

次に、半紙の上に水で溶かした糊を刷毛で塗り、その上に新聞紙を切ってボールの形に合わせて貼り付けていく。

半紙と新聞紙を交互に10枚ずつ貼り付けたところで乾燥させる。

が、なかなか乾燥しない。

乾燥していないお面をゆっくりボールから引き剥がした。

ドライヤーで乾燥させるが、やっぱり乾燥しない。

なので電子レンジで暖めることにした。

湯気が出た。

今日はまだ乾燥しそうにないので、時間をかけてゆっくり乾燥させることにする。

後日色付けをしようと思う。

2011年10月11日(火) 8−0

歴史的な勝利である。

前回のベトナム戦ではふがいない結果に終わり、悶々として気分であった。

毎回、格下との対戦では「5−0」ぐらいの結果を望んではいるものの、なかなか大勝することはなく、結局「2−0」ぐらいで「まあ、よしとするか」と言う気分になっていただけに、「5−0」を大きく上回る「8−0」は予想外の喜びである。

ましてや3次予選。

恵まれたカードとはいえ、3次予選でこれだけの圧倒的勝利は記憶にない。

さすがにビールがうまかった。

シュートの数は39本らしいが、5本に1本は決まった計算になり、なかなかの決定率だと思う。

この調子でガンガン決めてくれると、ビールもガンガン進むのだが。

2011年10月12日(水) 心に対する負荷

小学校秋祭り前の最後の役員会。

決めなければいけないことが山のようにある。

とは言ったものの、今日決定すべきことは「販売個数」ぐらいだ。

前売りチケットの分と当日販売分とを考慮して、全体の販売個数を決める。

別にルールはないし、誰かの経験が優れているからそれに基づいて、と言うわけでもないので、「前売りが170枚だから、切り良く200個販売にしよう」などと結構いい加減に決める。

けれど、個数が多すぎるとその分売れ残って赤字になってしまうかもしれない。

誰が赤字の責任をとると言う問題でもないのだが、なんだか自分の意見で数字が決まったとなると責任に感じる人も多い。

だから数字を言うのは私の役目。

誰が決めたって一緒なのだから、私がさっさと決めればみんなも安心する。

みんなの意見を聞きながら個数を決めていると時間がかかりすぎるので、前売り個数を見ながら私が適当に切りのよい数字を言う。

そして適当に「もう少し増やそう」とか「そんなに売れへんやろ」とか言いながら微調整する。

変な話だが、こういうときに「会長」と言う役目を感じる。

誰が考えても同じ結果になるのだったら、私から発言すれば丸く収まる。

仮にそれで私の責任が追及されたところでまったく恐れることもない。

「決めなければいけないことが山のようにある」と思ったのは、会長である私の心に対する負荷の量で感じるものなのか。

2011年10月13日(木) 私がどう見えるか

それにしても会議が続く。

今日で三夜連続。

今夜は市子連の常任委員会なので、私は役員ではあるけれど会長の立場ではなく、したがって昨夜のような心の負担はそれほど大きくない。

それでも多少の疲れが顔に出ていたのか「おい。なんや、元気ないな」と心配そうに声をかけてくれる人がいる。

会議の主な議題は「市子連の秋祭り」について。

小学校の秋祭りと同じ日に行われるため、私をはじめ、私の属する校区や単位の子ども会の人は全員、手伝うことができない。

そのためか、なんだか話を聞いていても身が入らない。

「自分のこと」と感じるところがいつもよりも少ないのだ。

もしかして普段の実行委員会に参加している委員さんも同じような感じなのだろうか。

会議に参加すると言うことの目的が、「学校運営にかかわため」ではなく単に「委員として会議に参加する義務を果たすため」となっているのではないだろうかと思った。

今日の私はどうだろう。

委員会を通して「無責任な委員さんたち」と感じることも少なくないが、今日の会議の私は、そんな風に見えていたのだろうか。

2011年10月14日(金) 自分にあった生き方

パソコンのカレンダーを見るとやたらとオレンジ色とピンク色の文字が目立つ。

それぞれPTAの行事と子ども会の行事をその色で書き込んでいるからだ。

今週はこれまでに3回の会議。明日と明後日だけで6回の会議。

二日で6回の会議なんて仕事でもそうそうない。

そんなカレンダーを見て思う。

もし、PTAと子ども会をやっていなかったら、と。

土日はすべて真っ白。

すべて自由に使える時間。

朝からシンセサイザーを弾いて、好きな時間に散髪に行き、車を洗う。

家族で買い物に行って、新しいTシャツと夕食の材料を買う。

気になっていた遊び場まで車で出かけて、遊び疲れた子どもと嫁さんの寝顔を見ながらヘッドライトの行きかう街中を走る。

それらすべてが気が向けばすぐにできること。

今では何ヶ月も前から予定しないと何一つできはしない。

いや、もう、何ヶ月も前から予定してまでやりたいと思う気力もなく、時間があったら自宅でゴロゴロ過ごし、家から一歩も出ない日もある。

けれどおかげで得たものも多い。

どちらが損得かなんて比べるものでもないと思うが、私はたぶん、これが私にあった生き方なのだと思う。

2011年10月15日(土) 飲み込む思い

「えーっ!また会議ー?」と次女がぼやく。

午前中に二つの会議、昼から一つ、そして夜に二つの会議なのだから、次女がそういうのも仕方ない。

一緒にいても別に何をするわけでもないが、私が出かけると言うと次女は少し残念そうにする。

けれど今夜は嫁さんの友達家族と一緒に食事にいくことになったらしく、私が夜の会議に出かける前には既に上機嫌になっていた。

私も会議のため、どちらにしろ一緒に食事はできない。

嫁さんたちが出かけた後、私も家を出る。

少し雨が降り始めている。

一つ目の会議を終えたころ、雨がひどくなってきた。

二つ目の会議場はこれまた遠くにあるので、雨の中、びしょぬれになる。

今夜のすべての会議を終えて、コンビニで弁当とビールを買って帰る。

誰もいない家で一息つく。

何か疑問がわいてきたが、ビールで流し込み、テレビを見て笑っていた。

2011年10月16日(日) お面作成

次女と一緒に秋祭りのお化け屋敷で使用するお面を作成した。

先日作成した張子のお面に絵の具で絵を描いていく。

お化け屋敷で使用するのでグロテスクな絵を目指すが、なかなかうまくできない。

何度も色を塗り重ねてようやくひとつできた。

なんだろうかこれは。

確かに「怖い」部類には入るだろうが、これで人は驚くのだろうか。

試しにトイレの便座においておいた。

しばらくして、トイレのほうから叫び声が。

「うわああっ!」

長女がお面を見て驚いたようであるが、別にこのお面だから驚いたわけではなく、普段ないものがそこにあるので驚いただけのようだ。

まあ、まっくらなお化け屋敷の中で突然これを見つけた子どもが、少しでも驚いてくれればそれで十分なのだが。

2011年10月17日(月) 盛り上がった果て

今日は仕事先で半期に一度の飲み会が開催され、お声もかかっていたので出席することにした。

一軒目は普通の居酒屋。

辛口の鍋料理を堪能し、飲み放題で十分に元を取った後、そのまま帰宅する予定だったのに、何をどう間違えたか、気がつけば二次会組みと一緒になってカラオケスナックにいた。

人数が多いので、あまりでしゃばらずに少し遠慮して飲んでいたものの、やがて曲のエントリを要求されて、それならばと、盛り上がる曲を入れた。

一旦盛り上がってしまうとたがが外れたようになり、自分の席だけでは飽き足らず、一緒に盛り上がってくれた見ず知らずの人に混ざって一緒に酒を飲み始めた。

と、その当たりから記憶が怪しい。

とりあえず無事に帰宅したものの、私の姿を見た嫁さんいわく「よくまあ、無事に帰ってこれたなあ、と驚いた」らしい。

かばんも貴重品もしっかり持って帰ってきたが、スーツの上着は、別人のものだった。

2011年10月18日(火) 放射線より

近頃は放射線を検知するのが「流行」なのだろうか。

日本のあっちこっちで放射線計を使って放射線量を測定し、基準値を超えたのどうのと、やたらとそういうニュースを耳にする。

つくづく「日本人」らしいなあと思う。

何かひとつ事件が起きると、同じ事件が発生しないかと、不思議なぐらいにそればかりに注意を向ける。

あれほど過敏になって日本中が騒いでいた新型インフルエンザだって、別にウィルスが無くなったわけではないのに、何事もなかったかのようにみんな過ごしている。

当時は人が集まるところならどこでも見かけた「消毒用アルコール液」も、今はほとんど見かけない。

どれほどの人が今もなお、「アルコール消毒」を続けているのだろうか。

放射線だって別に今初めて町にあふれ出したわけではない。

神経質になってあっちこっち計測していれば予想外に大きな値を示すところがあっても不思議ではない。

実際、放射線計の針が振り切れたと言う強い放射線を放っているものが、民家から見つかったが、それは何十年も前からそこにあったし、誰も何も気にしなかったのに、見つかったとたん、蜂の巣をつついたように騒ぎ出す。

「人体への影響は!?」などとニュースの見出しで見かけたが、そこに住んでいた人は長寿だと言う。

まあ、それが人体には無害、とは言い切れないまでも、避難地域から遠く離れた場所では放射線計の針を気にするより、タバコの煙を気にしているほうがよっぽど健康にはいいと思う。

2011年10月19日(水) キムチ鍋

今日は次女が修学旅行に出かけているので、夕食は大人のメニュー。

とはいっても特別贅沢なものを食べるのではなく、次女の苦手な辛い料理「キムチ鍋」を食べることにした。

今日のためにと、昨晩のうちに近くの業務スーパーで買い込んでいたのだが、買い物をしているときからよだれが出そうになって困った。

もやし、しいたけ、えりんぎ、しろねぎ、豚肉、豆腐、キムチ鍋の素、白菜のキムチ、そして締めのラーメン。

先日、土鍋を割ってしまったが、嫁さんいわく「納得した土鍋がなかったのでまだ買っていないから」と、友人から借りてきた鍋に材料を並べてゆでる。

キムチ鍋用のスープでただでさえ辛いのに、白菜のキムチをてんこ盛りで鍋に投じる。

もう、よだれが止まらない。

日記を書いていても思い出してよだれが出てしまうほどだ。

アルバイトで帰りの遅い長男を待たずに、まずは三人で食べ始める。

ビールが進む、進む。

長男が帰ってきたころにラーメンを入れ、そこからまた長男と一緒に食べた。

もう、完全に食べすぎである。

でも、次女がいればできない料理。

たまには食いすぎもいいだろう。

2011年10月20日(木) 次女のお土産

仕事から帰ると、修学旅行から戻った次女が嫁さんと長女を相手に楽しそうに土産話をしている最中だった。

「はい。これお父さんの」といって渡されたのはストラップだった。

「酔っ払いすぎブタ」と書いてある。

すぐに携帯電話に取り付ける。

「私の『寝過ぎブタ』やで。寝過ぎってなんやの。そんな寝てへんちゅうねん」と長女が笑いながらい言う。

「私、『怒りすぎブタ』です」と嫁さんも笑顔でいう。

それを聞いて次女も大笑いをしている。

「ほんでもな、お兄ちゃんのは普通やねん。『さぼりすぎブタ』っていうのがなかってん」

それを聞いてみんなで笑う。

いると喧しいが、いないと静かな次女が帰ってきた我が家は、いつもの様子だった。

2011年10月21日(金) 忙しい次女

昨日、修学旅行から帰ってきたばかりだと言うのに、今日は創立記念日で学校が休みであることを利用して、次女は嫁さんたちと一緒に友達と、キッザニアへ出かけていった。

以前までは何かというとUSJだったのだが、最近はキッザニアもそのレパートリーに含まれるようになったようだ。

それにしても次女は大忙しである。

明日の土曜日は近くの大学で開催される子ども向けのイベントに参加する予定だし、日曜日は朝からジュニアリーダー養成講座でウォークラリーに参加する。

そしてウォークラリーから戻ると今度は商店会主催のハロウィーンのスタンプラリーに参加する。

これほどあっちこっちに出かけているけれど、必ずしも友達が一緒でなければいや、と言うわけではなく、一人で参加するのもお構いなしのようだ。

以前にも大学のイベントには一人で出かけて「今日、○○市の友達できた」などといっていたし、「市民ミュージカル」でも知り合いは一人もいなかったのに、たくさんの友達ができたようで、今でも町で見かけると飛びついていく。

これほど次女が忙しいのは、人見知りをせずに誰とでも仲良くなれ、何をやっても楽しく過ごせるからだと思う。

遊ぶ時間はたくさんある。

もっともっと遊んでほしい。

2011年10月22日(土) 人間社会の始まり

年に数回、講演会に出席していろんな話を聞くが、今日の講演会の内容はなかなか面白いものだった。

「毎年毎年何万と言う生物の種が絶滅しているのに、どうして人間は生き残ることができているのか」

そういう問いかけから講演は始まった。

答えは「社会性を持っているから」というものだった。

みんなはとても感心していたし、私も感心した。

ただ、できればその理由を説明してほしかった。

「なぜ、社会性を持つと絶滅を免れるのか」

講演の中では「人は子どもを育てると言う本能がなく、そのため、親などの先輩から子育ての方法を学ばなければならない。社会性を持つことで他人から子育てのノウハウを学び子どもを育てることができるようになるのだ」と説明していたが、それは社会性が必要な理由であって、社会性のおかげで絶滅しない理由ではない。

それなら、最初から子育ての本能を放棄しなければすむだけのことだ。

そういう講演だから仕方がないだろうが「まず社会性ありき」ではないのだ。

いうなれば「まず直立ありき」だと思う。

人が樹上生活から陸上生活をするようになり、直立歩行を始めた。

それによって両手が使えるようになり、大脳が発達した。

しかしそれと引き換えに、とても難産になってしまった。

難産であるがゆえに、未熟児の状態で出産しなければ母体が危ない。

おそらく人間以外の動物の子どもは、産まれてすぐに自力で母乳を目指すが、人間の子どもはそうは行かない。

立ち上がるどころか、まともに寝返りさえ打てない。

それほどに未熟な状態で生まれてくるということだ。

未熟な状態で生まれた生物が生きていくことは難しい。

それを別の個体と争いながら守り続けることはもっと難しい。

ライオンなどは群れの子どもは常にボスラインの子どもだけであり、それ以外の子どもは排除される。

それと同じようなやり方では人間は生きていけない。

そこで人間は新たな方法にたどり着いた。

新たな方法にたどり着いたと言うか、その方法を獲得したものだけが生き残った。

個体としてではなく、種全体として、子どもを残す方法だ。

つまり他人の子どもを育てる、ということだ。

個々に争って他を排除するよりも、仲間となって未熟な子どもを育てていくことで、群れ全体の人数を保つ。

それによってさまざまな困難を乗り越えることができるようになった。

それがつまり人間の社会の始まりなのだ。

たぶん。

2011年10月23日(日) たこ焼き修行中

今日は商店会主催のハロウィーン祭りが開催された。

私の友人の店も「たこ焼き」を焼いて販売すると聞いていたので、昼前から嫁さんと商店街へ向かった。

商店街には仮装をした子どもたちがたくさんいて、商店会のメンバーもテレビでおなじみのキャラクターに扮していた。

いつもは静かな商店街だが今日はとても活気に満ちている。

けれど友人の店の扉は閉まったまま。

公園に出店しているのかと思いそちらまで様子を見に行ったものの、公園はバザー会場となっており、たこ焼きを販売している様子はない。

来た道を引き返し、また友人お店の前に来た。

カーテンの隙間から中を見ると、人影が。

それに気がついて中から鍵を開けてくれたのはご主人だった。

どうしたのかと聞くと、女主人いわく「納得できるたこ焼きが焼けないんです」。

時間が来て店を開けて、いざ焼き始めたものの、思い通りの仕上がりにならないからと、あわてて店を閉めたらしい。

で、その「失敗作」と言われるたこ焼きを嫁さんと一緒に食べた。

「粉と卵の分量を間違えたのでふくらみが足らない」というが、いやいやどうしてどうして、味はそこらのたこ焼き屋よりもおいしい。

口当たりも滑らかだし、冷めているのにしっかりと味がする。

それでも理想の形と味じゃない、という彼女はそれで納得できずに今日の販売はあきらめたのだと言う。

今日のために大阪の名物たこ焼き屋をはしごして吟味し、道具屋筋で銅製のたこ焼き板を仕入れ、今日のためにしっかり練習もしてきたらしいのだが、それでも納得できないのだとか。

彼女の「こだわり」は今に始まったこっちゃないが、それが疲れにならず、楽しめるんならそれでいい。

それからも店には時々知り合いが入ってきて、「今日はサービスです」というコーヒーを飲み、いわく「失敗作」のおいしいたこ焼きを食べ、そして満足そうに帰っていった。

2011年10月24日(月) お化け屋敷の小道具

小学校の秋祭りまであと一週間を切った。

私がメインで担当しているのは「お化け屋敷」。

毎年新しいアイデアで子どもたちを怖がらせようとしているが、なかなかうまくいかない。

苦労して実現できたこともどちらかと言うと自己満足に終わるものが多く、子どもを怖がらせる効果はイマイチのようだ。

で、今年の新しいアイデアのひとつが先日作成したお面だが、もうひとつが「手」だ。

使い方が具体的に決まっているわけではないけれど、暗闇の中で人の手のようなものがあればそれだけで怖いはず。

そこで、使い捨ての薄いゴム手袋を「手」のように作ることにした。

そのままではぺしゃんこなので何かを入れてふくらみを持たせる必要がある。

そして考え付いたのが「小麦粉」だ。

小麦粉を水で練れば粘土のような肌触りになるはず。

しかしそれだけではぐにゃぐにゃしてしまうだろうから、針金を入れて骨の代わりにすることにした。

まず、針金を自分の手の形に合わせて折り曲げていく。

次にそれを手袋の中に押し込める。

すると手袋はぺしゃんこながらも、手の形になって崩れなくなる。

そして最後に小麦粉を練って手袋の中に丁寧に詰め込む。

これで形の出来上がり。

後は仕上げに色を塗るだけだが、果たして小麦粉手袋はこのままの感触を保って何日持つのか。

それがわからなければ、本番当日に使えるかどうかが判断できない。

土曜日の夜に作った手は、今日もまだ柔らかい。

これなら、金曜日に作成すれば、土曜日本番に使えそうだ。

2011年10月25日(火) 他人の会話に突っ込む

ふと他人が会話している内容をそれとなく聞いたとき、思わず突っ込みたくなって妙にもどかしいことがある。

昼食時のこと。

私の近くにいた「先輩」と「後輩」の会話。

パソコンでおそらく何かのニュースを見つけたと思われる後輩が先輩に尋ねる。

「先輩って、サッカー選手とか、詳しいですか?」

非常に回答に困る質問だ。

私もこの日記で書いているようにサッカーが好きで何度もサッカーを観戦しているし、何人かのサッカー選手は知っているが「詳しい」わけではない。

というか、サッカー選手に詳しいと言い切れるのはよっぽどのサッカーファンではないだろうか。

そんな質問をしてどうするんだ、サッカー選手に詳しくないとできない話なのだろうか、と続きを聞いてみた。

「先輩って、サッカー選手とか、詳しいですか?」

「え?いや、別に・・・」

先輩の反応は普通の反応だ。

「そうですか・・・」

「どうした?」

「いや、○○の××って言う選手なんですけどね」

「ああ、なんか聞いたことあるかも」

私は聞いたことのない選手だ。

その選手のことを知っていないと、話の続きが理解できないのだろうか。

「その選手がね。チームから罰金を科せられたんですよ」

「ふーん」

「その金額がね。なんと1億円なんですよ」

「すごいなあ。罰金で1億円て」

「しかも、それをね、『明日払え』って言ってるんですよ」

「ほー」

「金額も金額やし、即金で払わせるのもすごくないですか」

「で、払える、ちゅうのもすごいなあ」

「そうでしょう」

「うんうん」

・・・

「その話の内容って選手の名前、関係ないやろ!」

と、思わず心の中で突っ込んでしまった。

2011年10月26日(水) うぐいす

うぐいすである。

都会の高層ビル群の中、仕事場近くの歩道の上、何かをしているわけでもなく、ただ普通に歩道にいた。

樹上生活をする小鳥がこのように地面に降りてくるのは、砂浴びをしたり、えさを運ぶ途中の小休止であったり、と何か目的があって舞い降りるものだが、周りを見てもこの小鳥が目的にしているようなものは見当たらない。

怪我をしているのかと見たが、そんな様子もない。

かといって追い立てて飛び上がるのを促すようなことをするのも無粋だ。

道を行く人の中には小鳥の存在に気がつかず、小鳥の方へまっすぐにズンズン進んできて、小鳥に気がついたとたん、驚いた表情で進路を変える人もいる。

暇ではなかった私も最後まで見届けることができず、その後の小鳥がどうなったのかは知らないが、しばらく人を驚かせて、その後、近くの林に元気に飛んでいったのだと信じたい。

2011年10月27日(木) たっぷり仕事の証拠

明日は小学校の秋祭りの準備のために、仕事をしないと決めていた。

そのため、仕事は今日中に片付ける必要があり、朝からピッチを上げて作業を進めた。

ユーザの質問に答えながら、見積書を作成する。

新しい製品の仕様を確認しながら、報告書を作成する。

そんなことを一日中繰り返し、ようやく作業が終わったのは23時前。

送ったメールの数は久しぶりに20通を超えた。

メールの送信件数は仕事の量とほぼ比例する。

ユーザ先のマシン室にこもって、マシンのセットアップ作業やテスト作業をしている場合ではない限り、私の作業の主なアウトプットはメールである。

問い合わせにたいして調査した結果をメールで送る。

作成した報告書をメールで送る。

最終的なアウトプットがメールなので、メールの件数が少ないと言うことは、すなわちアプトプットの量が少ないと言うことになる。

無論、見積書などで作成に時間がかかるものも多くあるため、時には例外もあるが、過去の仕事を見ていても、やはり仕事をたくさんした日はメールの送信件数も多い。

送信件数を見て「今日はたっぷり仕事をしたな」と少し満足して、仕事を終えた。

2011年10月28日(金) 最後の悪あがき

いよいよ小学校の秋祭りの準備も終盤である。

明後日が本番、明日は一日中、お化け屋敷の作成となっており、現時点でできることは、もうほとんどなく、今から何かをやってそれで効果があるとも思えない。

それでもあきらめの悪い性格のようで、仕事を休んで最後の悪あがきとばかりに、先日作ってみた小麦粉の「手」をいくつか作って、色を塗ることにした。

手順は心得ているので、先日よりも速やかにでき、2時間ほどで3個作成した。

ゴムの薄い手袋なので水性絵の具で問題ないかどうかわからないけれど、とりあえず表面を肌色に塗ることにした。

心配は無用だったようで、肌色を塗ると、いよいよそれらしくなり、いきなり廊下に転がっていたりすると「ドキッ」とするものができた。

次は黒い紐を10センチ程度の長さに切り、それに蛍光塗料で毒々しい何かの幼虫をイメージして、色をつけた。

それを10本ばかり作って箱に並べる。

明るいところで箱に入っていても怖くはないが、白い壁に並べて貼り付けるときっと気持ち悪いに違いない。

そんなことを想像しながらいろいろと作成しているとあっという間に夜になってしまった。

まだ具体的なお化け屋敷のアイデアはないけれど、きっとどうにかなる。

いつもそうだった。

ないものを工夫していろいろ作り上げることはそれはそれで楽しいし、子どもたちはそれで十分喜んでくれる。

明日、どんなものが出来上がるか、私も楽しみだ。

2011年10月29日(土) 前日準備

昨夜は、最後の悪あがきの後、いつものように酒を飲み、いつものように眠った。

しかし今朝は、やはりいつもより早く目が覚めて、いつもより早く体が動き出した。

9時前に学校に着き、先生や他の役員に挨拶を済ませると、いくつかの部屋の鍵を受け取り、早速点検を始めた。

「おばけやしき」となる視聴覚室を確認し、舞台裏の準備室を確認し、そしてお化け屋敷の要となる大量のダンボール箱などを確認するために体育倉庫へ行った。

体育倉庫の扉を開けて驚いた。

ガランとしているのである。

昨年は2メートルほどの高さにまで積み上げられていたダンボールが、部屋の隅にわずかに残されているだけなのだ。

量にすればおそらく10分の1にも満たないだろうか。

あわてて教頭に確認すると昨年のダンボール箱はすべて処分してしまったと言う。

わずかに残っていたのは、使われなかった分らしい。

けれど残されたダンボールで何とかやるしかない。

幸い昨年購入して使用しなかった2メートル×1メートルほどのプラスチックの板が10枚ほどあったのでそれをダンボールの代わりにすることにした。

お手伝いのお父さんたちが集まり、状況を説明し、作業に取り掛かった。

学校で何に使っていたのかよくわからないが、ブロックを土台にして、そこに2メールほどの長さの木の棒を差し込んで立て、さらに立てられた縦棒と縦棒を物干し竿のような横棒で接続する。

その横棒にプラスチックの板を貼り付ける。

丁度、干した布団が連結して並んでいるようになり、それでお化け屋敷のコースを作った。

今度はそのコースに「農業用黒マルチ」と呼ばれる黒いビニールのシートを巻きつけていく。

途中、ダンボール箱が少なくなったが、前会長がダンボール箱を調達してきてくれて何とかめどがついた。

コースが出来上がると、今度は仕掛けを作っていく。

先日作成した「手」はこうやって使うことにした。

他にも美容室の練習用の首だけの人形に蛍光塗料を塗り、ブラックライトで照らし出すとそれだけで雰囲気満点になる。

作業は日暮れ近くまで続いてようやく完成した。

明日が楽しみだ。

2011年10月30日(日) 成果はあったか

会長として初めて小学校の秋祭りを迎えたときはそれこそ一日中、学校内を走り回っていた記憶がある。

食事もろくにできず、座ることさえもなく、すべてのブースを回って問題が発生していないか確認し、それを解決する手段を模索し、そして対処をした。

でも4回目ともなる今年は、開き直っていた。

やるだけのことはやったし、さらに上を目指せば限がないし、できないところはできないし、できる範囲でやればいい。

そういう気持ちがあったからだろうか、かなり楽に過ごすことができた。

企画当初からそういう姿勢だったためか、各ブースの担当者にもそういう気持ちがあったのではないかと思う。

それが証拠に、それほど大きく改善されているとは思えないのに、トラブルが少なくなってきた。

いや、正確には、以前と同じように問題が発生しているのだろうけれども、私のところまで「会長、問題が発生しました」と届くことがなかったのは、発生した問題をみんながそれぞれ考えて判断して処理できるようになったからではないかと思う。

本当の意味での「成果」とはこういうことだと思う。

効率よくできたことや、準備のための資料が充実してきたことも成果の一つではあるが、一番の成果は、それぞれが考えて行動できるようになったことだと思う。

まだまだおぼつかないところもあって、任せっきりにするのは少々不安だが、この雰囲気を継続していけたら、私が会長を務めた甲斐がある。

すべてを終えて飲むビールは、最高の味だった。

2011年10月31日(月) 膝の痛みとスリッパ

土曜日の準備の段階からそうだったのだが、左足の膝に痛みが走るようになり、昨日のイベント本番時は階段を上り下りするのがとても辛かった。

体験したことはないのだが、膝の軟骨が磨り減って骨が擦れあうと、丁度こんな痛みになるのではないかと感じる痛みだった。

潤滑油によって滑らかに動いていた駆動部分に小さな石ころが入り込んで動きが悪くなったような感じが、曲げ伸ばしする私の膝にあるのだ。

階段を下りるときは特にひどく、手すりに体重をかけながら、一段ずつゆっくりと降りなければ激痛が走る。

イベントも終盤のころには痛みがピークとなり、3階から1階へ降りる間に二回ほど休憩が必要となり、すれ違う子どもたちにさえ、「大丈夫?」と心配されてしまった。

何が原因かと考えると思い当たる節がいくつかあった。

まず、使い古したスリッパ。

既にぼろぼろになり、普通に歩くと脱げてしまうので、脱げてしまわないように歩くのだが、そのせいで変なところに力が入っているように思う。

それから学校の階段。

学校の階段は段差が低い。

普通の階段と違う段差は、普段と違う膝の動きになり、まして準備のときから一日の間に、何十往復としたことはない。

おそらくその両方が影響してこの左膝の痛みとなって現れたのだと思う。

でも、6年間ともに過ごしてきたスリッパだし、卒業までの後しばらくの間は、あのスリッパで過ごしたいと思う。